在数码打印机的工作过程中,墨水粘度、温度和喷头电压三者存在紧密的动态关联,其协同状态直接影响打印质量(如墨滴大小、落点精度、色彩均匀性)和设备稳定性。以下从核心概念、相互作用机制及实际影响与调控逻辑三方面进行系统说明。

一、核心概念与单独作用

1. 墨水粘度

粘度是衡量墨水内部摩擦力的物理量,直接决定墨水流动的难易程度:

- 粘度过高:墨水流动性差,易在喷头内形成堵塞,导致墨滴无法顺利喷出,出现断线、缺墨等问题。

- 粘度过低:墨水过于稀薄,喷出后易发生过度扩散,可能引发晕染、渗色,或因表面张力不足导致墨滴合并异常。

2. 温度

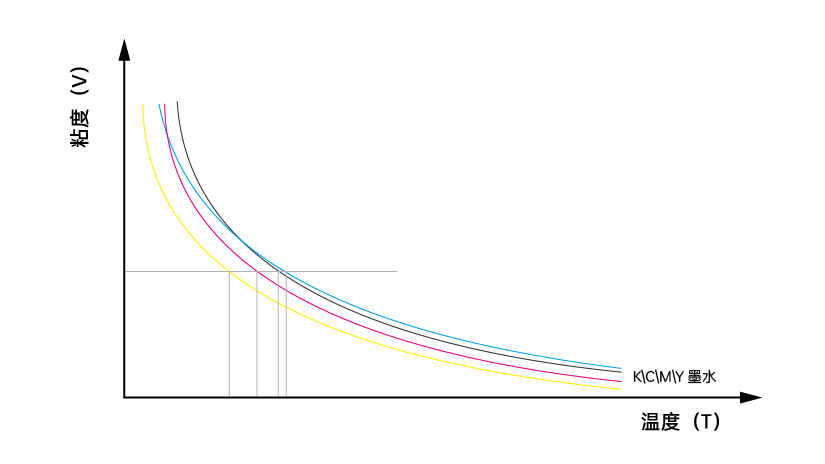

温度是调节墨水粘度的关键因素,其对粘度的影响呈现明确规律:

- 温度升高 → 墨水分子运动加剧 → 分子间作用力减弱 → 粘度降低(流动性增强)。

- 温度降低 → 分子运动减缓 → 分子间作用力增强 → 粘度升高(流动性减弱)。

不同类型墨水对温度的敏感度存在差异,例如水性墨水受温度影响较溶剂型、UV 固化型墨水更显著。

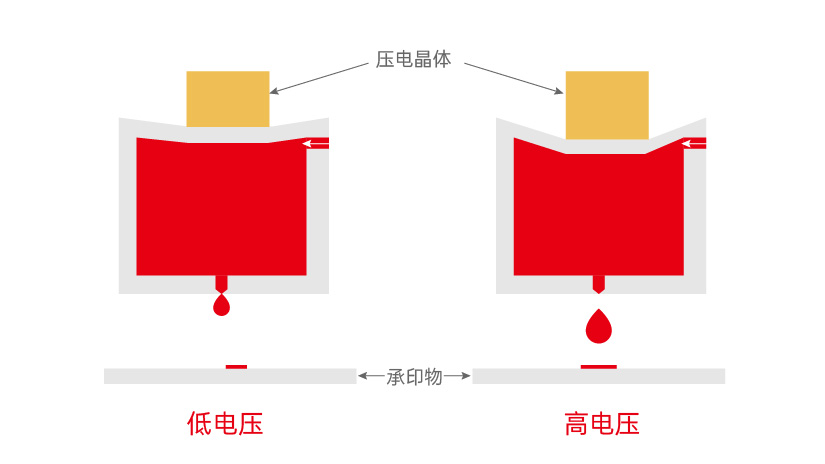

3. 喷头电压

喷头电压(驱动电压)通过控制核心部件工作强度决定喷墨状态:

- 对于压电晶体喷头:电压升高 → 晶体形变幅度增大 → 喷出的墨滴速度更快、体积更大;电压降低 → 形变幅度减小 → 墨滴速度减慢、体积缩小。

- 对于热泡式喷头:电压升高 → 热泡产生的压力更强 → 墨滴动能增加;电压降低 → 压力减弱 → 墨滴动能不足,可能导致落点偏移。

二、相互作用机制:动力与阻力的动态平衡

1. 温度与粘度的直接关联

温度是粘度变化的核心驱动因素,二者呈显著负相关:

- 当环境温度升高(如从 25℃升至 35℃),爱普生弱溶剂墨水粘度可能从 4.2cP 降至 3cP;溶剂型墨水从 25℃降至 15℃时,粘度可能从 8cP 升至 10cP。

- 这种关联具有普遍性,不同类型墨水(UV 墨水、水性墨水、溶剂型墨水)对温度的敏感度排序为:UV 墨水>水性墨水>溶剂型墨水,但变化趋势一致。

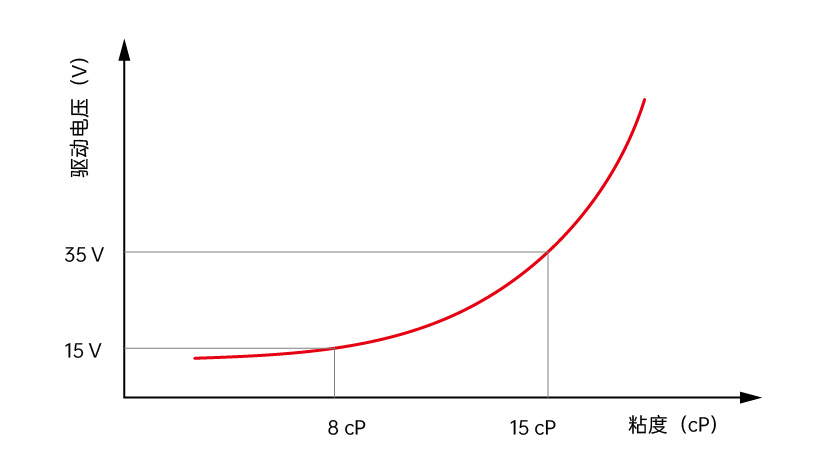

2. 粘度与喷头电压的适配逻辑

喷头电压提供喷墨的 “动力”,粘度代表墨水流动的 “阻力”,二者需动态匹配:

- 粘度升高时:墨水流动阻力增大,需提高喷头电压以增强驱动力,确保墨滴能克服阻力顺利喷出。

- 粘度降低时:墨水阻力减小,需降低喷头电压以减弱驱动力,避免因动力过剩导致墨滴失控扩散。

三、实际影响与调控逻辑

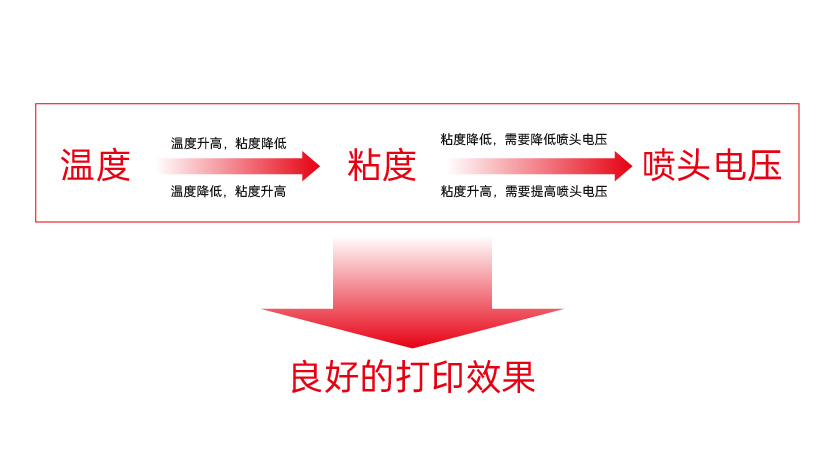

1. 温度→粘度→电压的连锁反应

三者的连锁影响形成明确的调控路径:

- 高温环境(粘度低):

连锁反应:温度↑→粘度↓→墨水流动性过强(阻力小)。

电压需求:若维持原电压,易导致墨滴体积过大、速度过快,出现 “晕染”“飞墨” 或喷头漏墨,因此需降低电压(如标准状态 25℃、15cP、30V,升至 35℃、10cP 时,电压需调至 24-26V)。

- 低温环境(粘度高):

连锁反应:温度↓→粘度↑→墨水流动性差(阻力大)。

电压需求:若维持原电压,驱动力不足会导致墨滴喷出无力、断线或堵塞,因此需提高电压(如 25℃、15cP、30V,降至 15℃、20cP 时,电压需调至 34-36V)。

2. 极端温度下的双重调控策略

当温度超出常规范围(超高温>40℃、超低温<5℃),单纯调整电压无法解决问题,需结合温控设备:

- 超高温环境:粘度可能降至 8cP 以下,即使降低电压也可能出现 “拉丝”(无法形成完整墨滴),需启动冷却装置稳定墨水温度,再配合电压调整。

- 超低温环境:粘度可能升至 30cP 以上,即使提高电压,喷头部件(如压电晶体)也可能因低温响应迟钝导致驱动力不足,需通过墨路加热装置降低粘度,再适配电压提升。

总结

墨水粘度、温度与喷头电压的关系可概括为:温度决定粘度基准,粘度决定电压需求,电压最终调控墨滴状态。其核心逻辑是:

- 温度升高→粘度降低→电压需调低(避免驱动力过剩);

- 温度降低→粘度升高→电压需调高(补偿阻力增加)。

在实际操作中,需围绕 “维持墨滴形态稳定” 的核心目标,结合温度 – 粘度的实时变化动态调整电压,必要时配合温控设备,才能确保打印质量与设备稳定性。

发表回复