9 月 25, 2025

通过 admin

DTG墨水 , UV墨水 , 京瓷 , 星光 , 柯氏烫画墨水 , 热升华墨水 , 热转印墨水 , 爱普生 , 白墨烫画墨水 , 精工

在数码打印行业飞速发展的今天,UV 墨水凭借 “环保无挥发、快速固化、多基材适配” 的优势,已成为广告喷绘、包装印刷、建材装饰等领域的 “核心耗材”。但很多从业者对 UV 墨水的技术原理、成分功能仍一知半解,导致在选型时走弯路、遇售后难题。本文将从 UV 墨水的核心成分、技术特性、选型逻辑等方面展开科普,同时结合库铂的产品实践,为大家提供 “既懂技术,又能落地” 的实用知识。

UV 墨水的核心成分:五大 “功臣” 共同决定性能

UV 墨水的卓越性能,源于 “光固化树脂、光引发剂、着色剂、单体、助剂” 五大核心成分的协同作用 —— 每一类成分都有明确功能,缺一不可,就像一台精密机器的不同齿轮,共同驱动打印效果与使用体验。

1. 光固化树脂:UV 墨水的 “骨架”,决定膜层基础性能

光固化树脂是 UV 墨水的 “基体”,占总成分的 30%-50%,其本质是含不饱和双键(以丙烯酸酯基团为主)的低分子量聚合物(数均分子量通常为 1000-5000 Da)。在 UV 光(200-400nm 波长)照射下,树脂分子会快速交联形成固态薄膜,直接决定打印成品的硬度、柔韧性、附着力三大核心性能。

根据树脂类型不同,适配场景差异显著:

聚氨酯丙烯酸酯(PUA) :柔韧性突出,耐冲击、耐弯折,适合软质基材(如 PVC 灯箱布、皮革)—— 比如户外灯箱画面需要反复卷折、运输,这类树脂能避免画面开裂;环氧丙烯酸酯(EA) :硬度高、耐化学腐蚀(如耐 50% 乙醇擦拭 50 次无掉色、耐食用油浸泡 24 小时无渗色),适合硬质基材(如金属罐、玻璃面板)—— 食品包装印刷常选这类树脂,保障油墨与内容物隔离;聚酯丙烯酸酯(PEA) :成本适中、附着力均衡(划格法测试达 1 级),适合通用场景(如纸张、cardboard 包装)—— 电商快递盒、产品彩盒等批量印刷多采用这类树脂,兼顾性价比与实用性。

库铂在树脂选型上采用 “复配优化” 策略,例如针对软质皮革打印,将 PUA 树脂与专用增韧单体按 6:4 比例复配,经万能材料试验机测试,成品可承受 180° 反复折叠 100 次无裂纹,解决了传统 UV 墨水 “软质基材易开裂” 的痛点,尤其适配沙发皮革、汽车内饰等高频弯折场景。

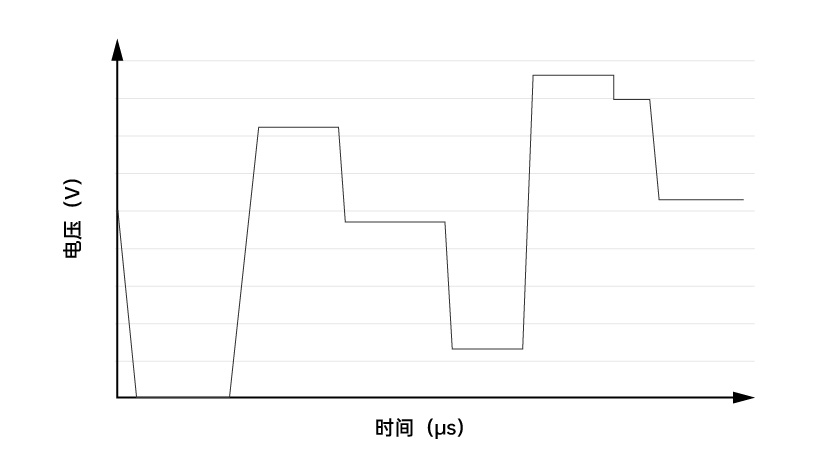

2. 光引发剂:UV 墨水的 “固化开关”,决定打印效率

光引发剂是 UV 墨水的 “启动器”,占总成分的 5%-15%,其核心功能是:在特定波长的 UV 光(200-400nm)照射下,快速分解产生 “自由基” 或 “阳离子”,触发树脂与单体的交联反应,让墨水从液态瞬间变为固态,是决定打印产能的关键成分。

市面上的光引发剂主要分两类:

自由基型 :适配 LED-UV(主流 365nm 波长)与传统汞灯设备,固化速度快(1-3 秒),兼容性强,是当前数码打印的主流选择,常见型号如 1 – 羟基环己基苯基酮(184,适配 UVA 波段)、2 – 羟基 – 2 – 甲基 – 1 – 苯基 – 1 – 丙酮(1173,低气味型);阳离子型 :固化收缩率低(<5%,远低于自由基型的 8%-12%)、附着力更持久,但固化速度慢(5-10 秒)、成本高,仅用于高端精密打印(如玻璃纹理定制、金属铭牌蚀刻效果)。

技术升级提示 :传统单一光引发剂存在 “固化效率低、能耗高” 的问题(如仅用 1173 时,80W LED 灯需 5 秒固化)。库铂创新采用 “1173+TPO” 复合光引发剂体系(比例 5:3),1173 精准适配 UVA 波段(320-365nm),TPO 覆盖 UVB-UVA 宽波段(270-390nm),吸收效率提升 35%,在 80W LED-UV 灯照射下 3 秒即可完全固化(凝胶率>98%),较传统配方节能 25%,适配广告喷绘、包装印刷等高速生产场景。

3. 着色剂:UV 墨水的 “色彩之源”,决定视觉效果与耐候性

着色剂是 UV 墨水的 “显色核心”,占总成分的 5%-25%,直接影响打印品的颜色饱和度、耐晒性、耐水性,也是客户选购时最直观关注的性能(如包装彩盒需鲜艳、户外广告牌需耐晒)。

着色剂主要分颜料与染料两类,实际应用中以颜料为主(染料仅用于短期场景):

颜料 :以微小颗粒形态分散于墨水(粒径 0.1-1μm),不溶于树脂,耐晒、耐水性能好,按材质可分为:

无机颜料(如钛白、炭黑):耐晒等级达 7-8 级(GB/T 1731-2020 标准),适合户外长期使用(如高速公路广告牌、交通标识),但颜色鲜艳度稍低;

有机颜料(如酞菁蓝 BGS、永固红 F3RK):颜色鲜艳、色谱全(可覆盖 90% 以上潘通色),适合对色彩要求高的场景(如化妆品包装彩盒、室内装饰画),但部分偶氮类有机颜料耐晒性较弱(4-5 级),需搭配光稳定剂使用;

染料 :有机小分子,可溶于树脂,颜色透亮(如透明金色、荧光色),但耐光(耐晒等级 2-3 级)、耐水、耐迁移性差(易渗色),仅用于短期室内标识(如展会海报、临时促销标签)。

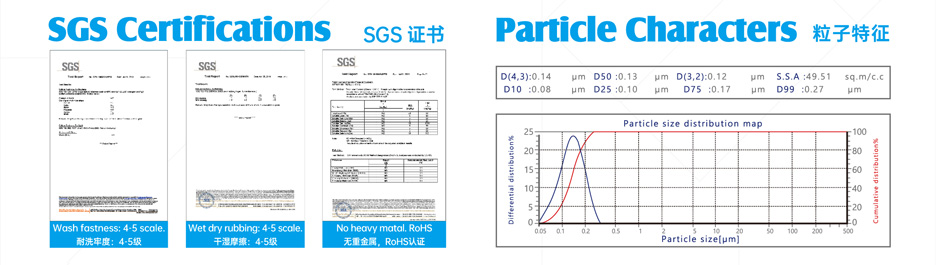

品质保障参考 :为平衡 “颜色鲜艳度” 与 “耐候性”,库铂选用德国巴斯夫高纯度有机颜料(如酞菁蓝 BGS,纯度 99.5%,HPLC 检测)与美国杜邦无机颜料(如钛白 R-902,纯度 99.8%,XRF 检测),通过 “纳米研磨(砂磨机转速 3000r/min,研磨介质 0.3mm 锆珠)+ 多段分散(高速分散机 2000r/min 分散 30min)” 工艺,使颜料粒径精准控制在 0.3-0.5μm(激光粒度仪测试)。经 CIE LAB 色空间测试(D65 光源),颜色饱和度较行业平均水平高 15%;同时通过广州地区户外暴露测试(6 个月强紫外线环境),颜色衰减率低于 5%,解决了 “鲜艳不耐晒” 的行业难题,适配户外广告、建筑装饰等长期使用场景。

4. 单体:UV 墨水的 “调节中枢”,决定设备适配与基材兼容性

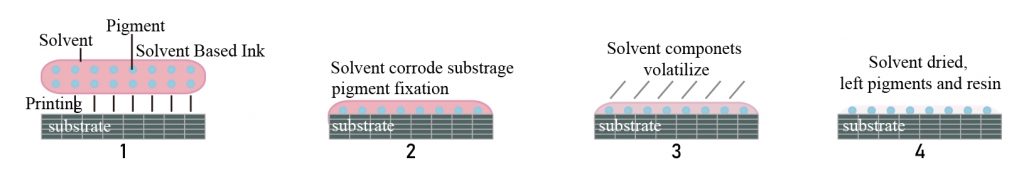

单体是 UV 墨水的 “关键调节成分”,占总成分的 10%-30%,很多从业者易将其误解为 “溶剂”,实则两者有本质区别 —— 单体是 “活性稀释剂”,分子含可聚合双键(丙烯酸酯基为主),固化后会完全融入膜层,无 VOCs 排放;而传统溶剂(如甲苯、乙酸乙酯)仅起稀释作用,固化时会挥发,既不环保又可能导致膜层收缩、附着力下降。

单体的核心作用有两个,直接影响墨水的 “可印刷性” 与 “适配性”:

调节黏度 :光固化树脂本身黏度高(数千 mPa・s,25℃),无法直接通过喷头,单体可将墨水黏度降至设备适配范围(爱普生 I3200 U1 5-7 mPa・s),保障连续印刷无堵头;定制性能 :通过调整单体的 “官能度”(分子中可聚合双键数量),可灵活定制膜层的柔韧性、硬度、固化速度,实现 “一墨多基材” 适配:

单官能度单体(如丙烯酸异辛酯 2-EHA):黏度低(约 5 mPa・s,25℃)、柔韧性强(断裂伸长率 300%),能改善 PP 塑料、皮革等非极性基材的附着力,解决 “打印脱层” 问题;

双官能度单体(如 1,6 – 己二醇二丙烯酸酯 HDDA、二缩三丙二醇二丙烯酸酯 TPGDA):平衡黏度与固化速度,适配 95% 以上的压电喷头(如爱普生 DX5/DX7/I3200U1、理光 G5 喷头),连续打印 8 小时无堵头;

多官能度单体(如三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 TMPTA、二季戊四醇六丙烯酸酯 DPHA):含 3 个及以上双键,固化速度快(1-2 秒)、交联密度高,膜层硬度可达 4H(铅笔硬度测试)、耐磨损(Taber 耐磨测试 500g 载荷磨损量<3mg),满足金属、玻璃等基材 “耐磨抗刮” 需求。

行业痛点提示 :部分低成本 UV 墨水为降低成本,违规添加甲苯、乙酸乙酯等传统溶剂(占比 10%-20%),虽短期降低黏度,但会导致 VOCs 排放量超标(远超 GB 38507-2020 标准的 100g/L),还可能因溶剂挥发导致膜层收缩、附着力下降,甚至堵塞喷头(溶剂腐蚀喷头密封圈)。库铂坚决杜绝这类行为,所有单体均选用优质活性稀释剂,经 GC-MS 检测,VOCs 排放量仅 0.1g/L,既帮客户符合环保要求(如应对环评检查),又避免因 “劣质墨水堵头” 引发的售后纠纷,让经销商卖得放心、客户用得安心。

5. 助剂:UV 墨水的 “细节优化师”,解决印刷瑕疵

助剂占 UV 墨水总成分的 1%-5%,虽比例低,但能针对性解决生产、储存、印刷中的 “小问题”,避免因细节影响成品质量,是保障 “打印零瑕疵” 的隐形功臣:

分散剂 :采用高分子嵌段型分散剂(如 BYK-163),通过空间位阻效应防止颜料颗粒团聚,经加速储存测试(50℃ 放置 30 天),墨水无分层、无沉淀,避免打印出现 “色斑、色差”;流平剂 :添加有机硅类流平剂(如 BYK-333),降低墨水表面张力(从 38dyn/cm 降至 32dyn/cm,表面张力仪测试),改善在基材表面的铺展性,避免出现 “缩孔、橘皮纹”(尤其在玻璃、金属等光滑基材上);消泡剂 :选用聚醚改性硅氧烷消泡剂(如 BYK-052),快速消除印刷过程中因喷头高速喷射产生的气泡,防止图案出现 “针孔” 瑕疵,适配高精度喷绘(如 1440dpi 分辨率);抗氧剂 / 光稳定剂 :复配受阻酚类抗氧剂(如 1010,添加量 0.8%)与苯并三唑类光稳定剂(如 UV-327,添加量 0.5%),延缓膜层老化、黄变,延长户外使用时间。

实用案例 :针对户外打印 “黄变” 问题(尤其白色、浅色墨水),库铂在墨水中额外添加受阻胺类光稳定剂(HALS,型号 770,添加量 1.2%),经 1000 小时氙灯老化测试(GB/T 16422.2-2014 标准),膜层黄变指数 Δb<0.8(行业平均 1.5,色差仪测试),确保户外广告牌、建筑装饰画在强紫外线环境下,长期保持透亮外观,无需频繁更换。

结语

UV 墨水作为数码打印的 “核心耗材”,其技术原理与选型逻辑值得每一位从业者深入了解 —— 选对墨水,不仅能提升打印品质,更能减少售后纠纷、降低综合成本。库铂作为深耕 UV 墨水领域的企业,始终以 “聆听客户需求,为客户创造价值” 为价值观,从成分优化(如树脂复配、复合光引发剂)到产品定制(如软质 / 硬质基材专用墨水),从售后保障(24 小时技术支持)到行业科普,致力于为客户提供 “既懂技术,又能落地” 的解决方案。

如果您在 UV 墨水选型、使用中遇到问题(如基材适配、设备堵头),或想了解更多技术细节(如定制化墨水开发),欢迎与我们交流,共同推动数码打印行业的进步与发展